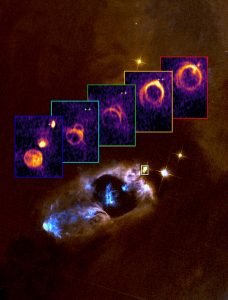

Trabajo previo con el telescopio Very Large Array de la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos (NSF VLA) permitió la captura de imágenes inéditas, descubriendo el registro de los flujos explosivos de una estrella joven en un jet estelar.

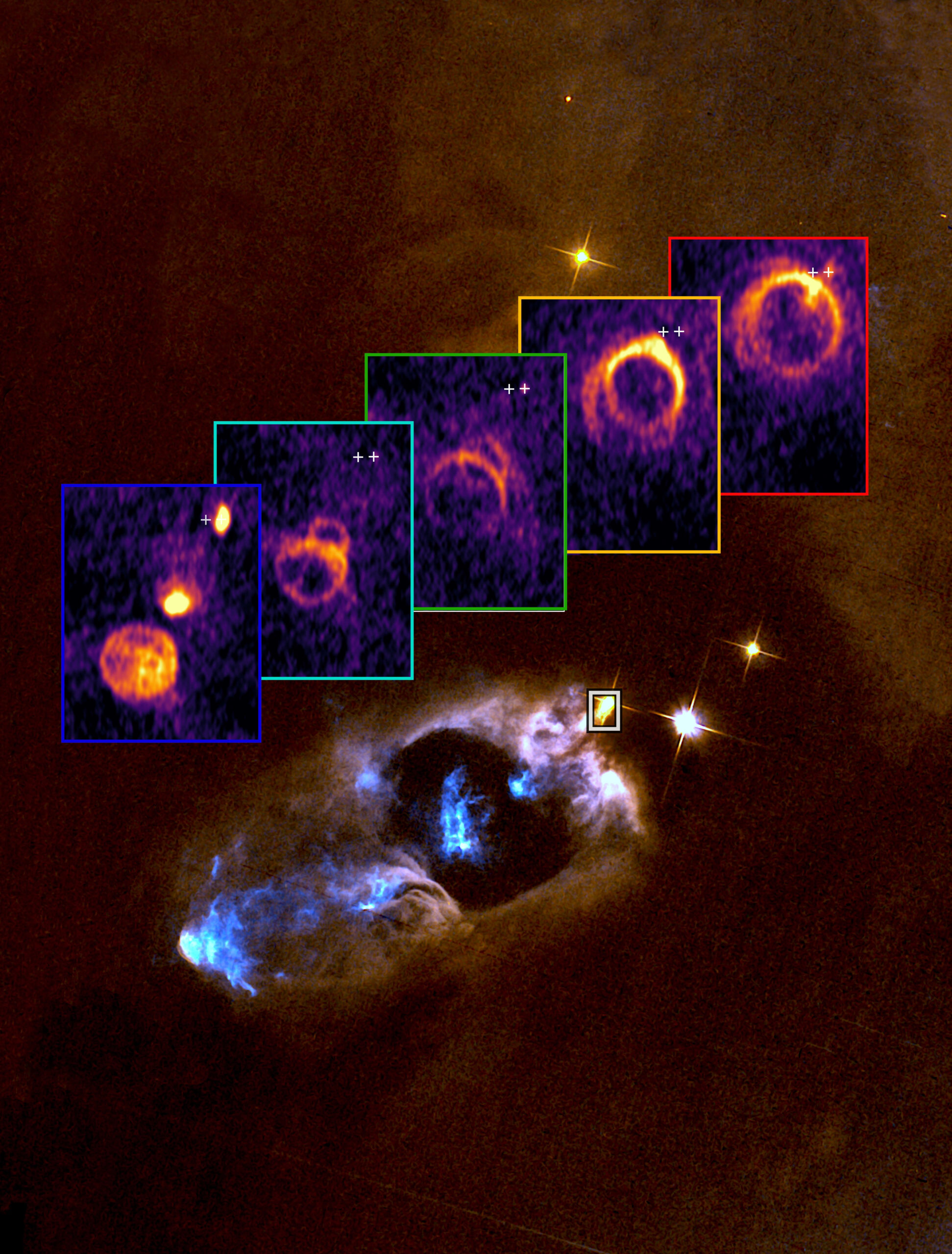

A partir de este legado, nuevas observaciones con el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) se centraron en la «bala» más brillante y de mayor velocidad del flujo de salida de SVS 13 y revelaron una impresionante secuencia de anillos moleculares anidados. Aunque no es exactamente lo mismo, piénsese en ello como un fumador que expulsa anillos de humo. La estrella dispara un pulso de material, que a su vez empuja el gas circundante formando una fina capa. El resultado puede aparecer como una serie de anillos. Ahora bien, a diferencia de los anillos de humo, que se expanden con el tiempo, a medida que cambia la velocidad observada, cada anillo se contrae suavemente y cambia de posición, trazando capas ultra delgadas en forma de arco de solo unas pocas docenas de unidades astronómicas (casi 150 mil millones de metros) de espesor y que se mueven a una velocidad de hasta unos 100 kilómetros por segundo. Esta visión tomográfica funciona de forma muy similar a una tomografía computarizada médica, lo que permite a los astrónomos reconstruir cómo el jet se abre camino a través del gas circundante.

«Nuestras observaciones muestran que estos jets no son solo efectos secundarios espectaculares del nacimiento de las estrellas, sino que también son fieles registradores», afirma Guillermo Blázquez-Calero, coautor principal del estudio e investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC (IAA-CSIC). «Cada secuencia de anillos en el jet lleva una marca temporal de una explosión pasada, lo que nos permite leer la historia de cómo el material cayó sobre la joven estrella y luego fue expulsado violentamente de vuelta a su entorno».

Al encajar más de 400 anillos individuales, el equipo demostró que cada capa coincide con un choque de proa que conserva el impulso, tal y como se describe en los libros de texto, impulsado por un jet estrecho cuya velocidad cambia con el tiempo. La edad de la capa más joven coincide con una potente explosión óptica/infrarroja de SVS 13 VLA 4B a principios de la década de 1990, lo que proporciona la primera relación directa entre las explosiones de material que caen sobre una estrella joven y los cambios en la velocidad de su jet. Esto significa que los jets protoestelares conservan un registro con marca de tiempo de las erupciones pasadas, lo que ofrece nuevas pistas sobre cómo las explosiones episódicas dan forma a los discos que eventualmente dan lugar a planetas como la Tierra.

Información adicional

El artículo científico lleva el título «Bowshocks powered by the pole-on molecular jet of outbursting protostar SVS 132» y fue publicado en Nature Astronomy.

La lista completa de autores es Guillermo Blázquez-Calero, Guillem Anglada, Sylvie Cabrit, Mayra Osorio, Alejandro C. Raga, Gary A. Fuller, José F. Gómez, Robert Estalella, Ana K. Díaz-Rodríguez, José M. Torrelles, Luis F. Rodríguez, Enrique Macías, Itziar de Gregorio-Monsalvo, Tom Megeath, Luis Zapata y Paut T. P. Ho.

Este artículo se basa en un comunicado de prensa del Observatorio Radioastronómico Nacional (NRAO), socio de ALMA en representación de América del Norte.

El Observatorio Radio Astronómico Nacional de los Estados Unidos y el Observatorio Green Bank son instalaciones importantes de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, operadas bajo un acuerdo de cooperación por Associated Universities, Inc.

El Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), una instalación astronómica internacional, es una asociación entre el Observatorio Europeo Austral (ESO), la Fundación Nacional de Ciencia de EE.UU. (NSF) y los Institutos Nacionales de Ciencias Naturales de Japón (NINS) en cooperación con la República de Chile. ALMA es financiado por ESO en representación de sus estados miembro, por NSF en cooperación con el Consejo Nacional de Investigaciones de Canadá (NRC) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán (NSTC), y por NINS en cooperación con la Academia Sinica (AS) de Taiwán y el Instituto de Ciencias Astronómicas y Espaciales de Corea del Sur (KASI)

La construcción y las operaciones de ALMA son conducidas por ESO en nombre de sus estados miembro; por el Observatorio Radioastronómico Nacional (NRAO), gestionado por Associated Universities (AUI), en representación de Norteamérica; y por el Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ) en nombre de Asia del Este. El Joint ALMA Observatory (JAO) tiene a su cargo la dirección general y la gestión de la construcción, así como la puesta en marcha y las operaciones de ALMA.