ALMA y VLT indagan el origen de estrellas y planetas.

Utilizando el incomparable poder del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), ubicado en Chile, un equipo astronómico internacional ha realizado un nuevo descubrimiento, develando misterios del nacimiento de estrellas y planetas. El equipo fue liderado por Philipp Weber de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) y el Núcleo Milenio de Jóvenes Exoplanetas y sus Lunas (YEMS).

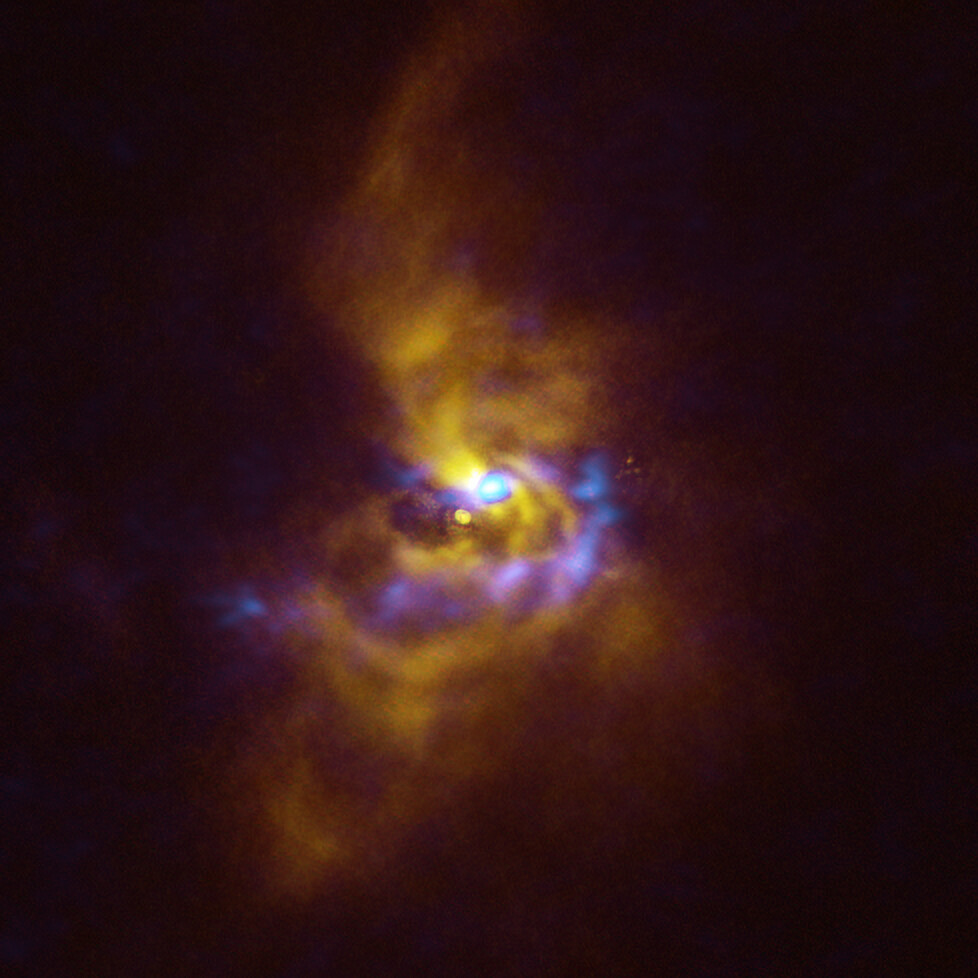

La investigación, publicada recientemente en The Astrophysical Journal Letters, implicó el escrutinio de V960 Mon, una joven estrella en erupción situada a más de 5.000 años luz de distancia en la constelación de Monoceros. En sinergia con ALMA y el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO), también ubicado en Chile, el equipo logró capturar una imagen que exhibe impresionantes brazos espirales que se extienden por cientos de unidades astronómicas. Esta imagen fue tomada justo dos años después de que la estrella experimentó una erupción súbita en 2014, aumentando su brillo más de veinte veces.

«Al observar la estrella después de la erupción, nos asombramos por las enormes estructuras espirales que rodean a V960 Mon», comenta Weber. «Esto nos llevó a profundizar en los datos existentes en el archivo de ALMA para entender mejor estas espirales.»

Antonio Hales, miembro del equipo de investigación y subgerente del Centro Regional de ALMA en América del Norte (NA-ARC) del Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO) de los Estados Unidos, celebra que “este descubrimiento subraya el invaluable valor científico que representa el archivo de datos públicos de ALMA. Es una verdadera mina de oro llena de tesoros inexplorados”.

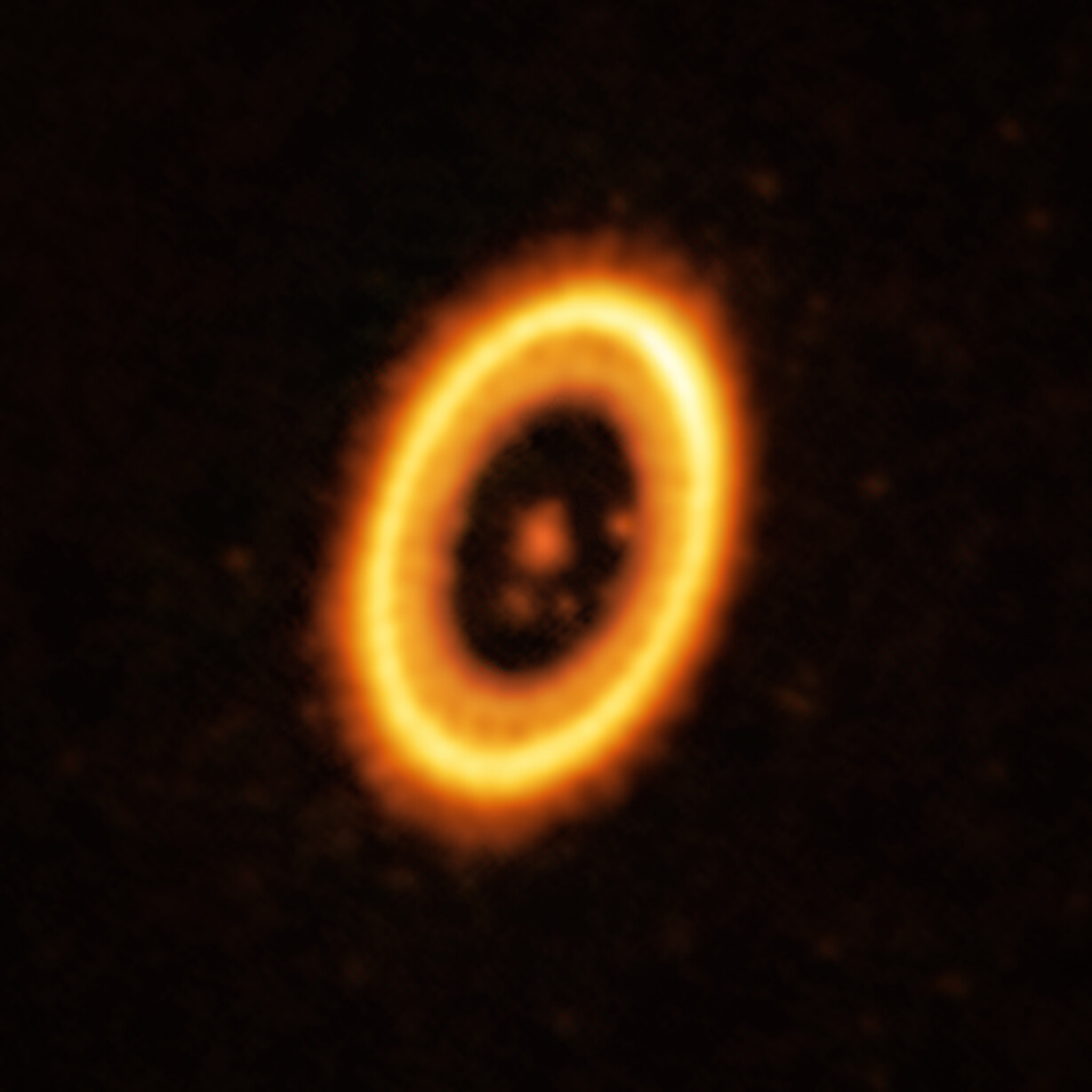

Al reanalizar los datos de ALMA, el equipo descubrió aglomeraciones de partículas sólidas dentro de las espirales, estimadas en varias veces la masa de la Tierra. Se sospecha que estas aglomeraciones proporcionan datos clave sobre las primeras etapas de la formación de estrellas y planetas.

«Durante más de una década, hemos estado buscando con ALMA estas aglomeraciones , ya que las teorías de formación de planetas predicen su presencia para la creación de grandes planetas», explicó el coautor Sebastián Pérez, también de USACH y YEMS. «Nuestro descubrimiento puede establecer conexiones directas entre la formación de estrellas y planetas.»

Alice Zurlo, investigadora de la Universidad Diego Portales (UDP) y YEMS, Chile, y miembro del equipo, compartió más impresiones sobre la importancia de este descubrimiento: “Con ALMA se hizo evidente que los brazos espirales están experimentando una fragmentación que generan estas aglomeraciones con masas similares a las de los planetas.”

Este descubrimiento, conseguido gracias a los poderes combinados de ALMA y el VLT, ha proporcionado una visión revolucionaria de estos fenómenos celestes. Las investigaciones futuras se centrarán en observar las erupciones FUor[1] detectadas por el Legacy Survey of Space and Time (LSST) utilizando el telescopio Vera C. Rubin y, una vez en operaciones, también el Extremely Large Telescope (ELT) de ESO, apuntando al entorno de estas estrellas en erupción. Este enfoque podría ayudar a establecer la prevalencia de tales características alrededor de las fuentes FUor durante las primeras etapas de eventos eruptivos, ofreciendo más datos sobre la formación de estrellas y planetas.

Weber concluye: «Con estas observaciones estamos dando un paso significativo hacia la comprensión del nacimiento de estrellas y planetas. Esperamos más hallazgos emocionantes a medida que continuemos estudiando estas fascinantes estructuras celestes.»

Nota:

[1] Una estrella FU Orionis o FUor es una estrella joven en formación que experimenta brotes dramáticos, erupciones, de brillo durante años o décadas, debido a un incremento en la acumulación de material de su disco circunestelar. Estos eventos pueden influir en la formación de planetas.

Información adicional

El equipo detrás de este trabajo está compuesto por jóvenes investigadores de diversas universidades e institutos chilenos, en el marco del centro de investigación Núcleo Milenio sobre Exoplanetas Jóvenes y sus Lunas (YEMS), financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) y su programa Iniciativa Científica Milenio. Las dos instalaciones utilizadas, ALMA y VLT, están ubicadas en el desierto de Atacama en Chile.

Esta investigación se presenta en un artículo que aparecerá en The Astrophysical Journal Letters.

El equipo está compuesto por P. Weber (Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, Chile [USACH]; Núcleo Milenio sobre Exoplanetas Jóvenes y sus Lunas, Chile [YEMS]; Center for Interdisciplinary Research in Astrophysics and Space Exploration [CIRAS] de la Universidad de Santiago de Chile, Chile), S. Pérez (USACH; YEMS; CIRAS), A. Zurlo (YEMS; Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales, Chile [UDP]; Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales, Chile), J. Miley (Joint ALMA Observatory, Chile; Observatorio Astronómico Nacional de Japón, Chile), A. Hales (Observatorio Nacional de Radioastronomía, EE.UU.), L. Cieza (YEMS; UDP), D. Principe (MIT Kavli Institute for Astrophysics and Space Research, EE.UU.), M. Cárcamo (YEMS; CIRAS; USACH, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Informática, Chile), A. Garufi (INAF, Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Italia), Á. Kóspál (Observatorio Konkoly, Centro de Investigación de Astronomía y Ciencias de la Tierra, Red de Investigación Eötvös Loránd (ELKH), Hungría; CSFK, Centro de Excelencia MTA, Hungría; Universidad ELTE Eötvös Loránd, Instituto de Física, Hungría; Instituto Max Planck de Astronomía, Alemania), M. Takami (Instituto de Astronomía y Astrofísica, Academia Sinica, Taiwán, República de China), J. Kastner (Escuela de Física y Astronomía, Instituto de Tecnología de Rochester, EE.UU.), Z. Zhu (Departamento de Física y Astronomía, Universidad de Nevada, EE.UU., Centro de Astrofísica de Nevada, Universidad de Nevada, EE.UU.) y J. Williams (Instituto de Astronomía, Universidad de Hawái en Manoa, EE.UU.).

El Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), una instalación astronómica internacional, es una asociación de ESO, la Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. (NSF) y los Institutos Nacionales de Ciencias Naturales (NINS) de Japón en cooperación con la República de Chile. ALMA está financiado por ESO en nombre de sus Estados miembros, por NSF en cooperación con el Consejo Nacional de Investigación de Canadá (NRC) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (NSTC) en Taiwán y por NINS en cooperación con la Academia Sinica (AS) de Taiwán y el Instituto de Astronomía y Ciencias Espaciales de Corea (KASI).

La construcción y las operaciones de ALMA están lideradas por ESO en nombre de sus Estados miembros, por el Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO), administrado por Associated Universities, Inc. (AUI) en nombre de América del Norte, y por el Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ) en nombre de Asia Oriental. El Joint ALMA Observatory (JAO) proporciona el liderazgo unificado y la gestión de la construcción, puesta en marcha y operación de ALMA.

Imágenes

Crédito: ESO/ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Weber et al.

Crédito: ESO/ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Weber et al.

Crédito: ESO/Weber et al.

Crédito: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Weber et al.

Crédito: ESO, IAU and Sky & Telescope

Video

Contactos

-

Nicolás Lira

Coordinador de Comunicaciones y Educación

Observatorio ALMA, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2467 6519

Cel: +56 9 9445 7726

Email: nicolas.lira@alma.cl -

Bárbara Ferreira

Oficial de Prensa ESO

Garching, Munich, Alemania

Teléfono: +49 89 3200 6670

Email: pio@eso.org -

Amy C. Oliver

Gerente de Prensa

Observatorio Radio Astronómico Nacional (NRAO), EE.UU.

Cel: +1 434 242 9584

Email: aoliver@nrao.edu -

Naoko Inoue

EPO officer, ALMA Project

National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ)

Email: naoko.inoue@nao.ac.jp